Николай Васильевич Пустовой: Работать, быть полезным. Жить!

Есть люди, которые не просто работают в университете. Они — его живая история. В самые сложные 90-е он отвечал за экономику вуза и своим примером показывал, что безвыходных ситуаций не бывает. Он — один из авторитетнейших ректоров в России. В очередном интервью к 75-летию НЭТИ — профессор Николай Пустовой.

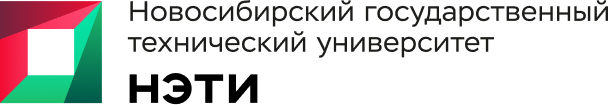

Пожалуй, он отдал НЭТИ не только 60 лет, со студенческой скамьи оставшись в вузе, он отдал НЭТИ всего себя, как бы пафосно это ни звучало. Он прошел путь от неизменного заведующего кафедрой факультета летательных аппаратов и первого проректора до ректора и президента Совета ректоров СФО.

Университет отмечает в этом году 75-летний юбилей, но ведь и в Вашей профессиональной жизни тоже юбилей: 55 лет работы в НГТУ НЭТИ, а если считать студенчество, то все 60! Каково это — 60 лет на одном месте?

Да, я всю жизнь в НГТУ НЭТИ, но работа была разная. Мне повезло: на жизненном пути встретились талантливые учителя, не преподаватели, а именно учителя-наставники, например, Иосиф Яковлевич Дорфман в школе, Лев Моисеевич Куршин в университете. Я окончил математический класс, в который со всей Западно-Сибирской железной дороги отбирали ребят. Классный руководитель был математик Иосиф Дорфман — удивительный человек, который в школе занимался наукой. Это был очень увлеченный педагог, который смог и нас заинтересовать. Когда наступали зимние каникулы, он говорил: «Так, ребята, я вам такую задачку нашел — олимпиадную, конкурсную, вот вы и поинтересуйтесь, как ее решить». И мы, как сумасшедшие, все каникулы занимались, решали. Сколько этих задачек я тогда «победил»! Мы хотели учиться, не просто так в этот класс попали — конкурс прошли. Мы были склонны к математике, один из нас, например, академиком стал.

За школьные годы мы всю высшую математику освоили и должны были поступить в университет, в НГУ. И, хотя у меня была серебряная медаль, писать сочинения было смерти подобно. Математику-то и физику я сдал на 4—5, а вот сочинение… Вместо него я на пляж поехал. Я тогда решил пойти в НЭТИ: нашел самый большой конкурс — 5 человек на место, это был ФЛА. У нас тогда был сильный набор, из 100 человек 80 — медалисты. Дорфман очень расстроился, когда узнал, что я пошел в НЭТИ. Он договорился в НГУ, что меня после первого семестра переведут. Зима прошла, а я уже здесь привык — к преподавателям, к ребятам — и остался в НЭТИ.

Самым популярным направлением подготовки с самым высоким конкурсом было «самолетостроение»?

Да, там был удивительный педагогический коллектив. 80% были совместители с заводов им. Чкалова и СибНИА им. Чаплыгина. Нам читали аэродинамику лауреат двух государственных премий Станислав Тиморкаевич Кашафутдинов, известный механик Лев Моисеевич Куршин.

А родители как-то повлияли на то, чтобы сын пошел в технический университет на самолетостроение?

Родители на меня никогда в профессиональном смысле не влияли, я был самостоятельный и всегда хорошо учился, к знаниям стремился сам, любил учиться. Папа у меня был железнодорожник, на паровозе ездил. Когда ему исполнилось 19 лет, его призвали, это был 1941, и он прошел всю войну от Сталинграда до Берлина, остался жив. А когда вернулся, пошел на паровоз работать: сначала кочегаром, потом помощником.

У родителей нас было трое, и мама не работала, воспитывала троих сыновей. Я был старший. К несчастью, братья погибли, я остался один. Когда поступил не в НГУ, папа сильно расстроился, он всегда мной очень гордился, а тут я не оправдал его ожидания.

Мне кажется, что на протяжении всего обучения Вы были отличником и закончили с красным дипломом. Я права?

Да. В университете у меня ни одной четверки не было… Хотя нет, была одна — по химии, но я ее пересдал. В третьем семестре мне назначили Ленинскую стипендию, и я студентом получал больше, чем когда окончил университет. Потом как аспирант получал стипендию 100 рублей.

И очень быстро после выпуска Вы стали заведующим кафедрой?

Почти сразу. Работал с Куршиным, он меня пригласил заниматься наукой.

Он был заведующим кафедрой тогда?

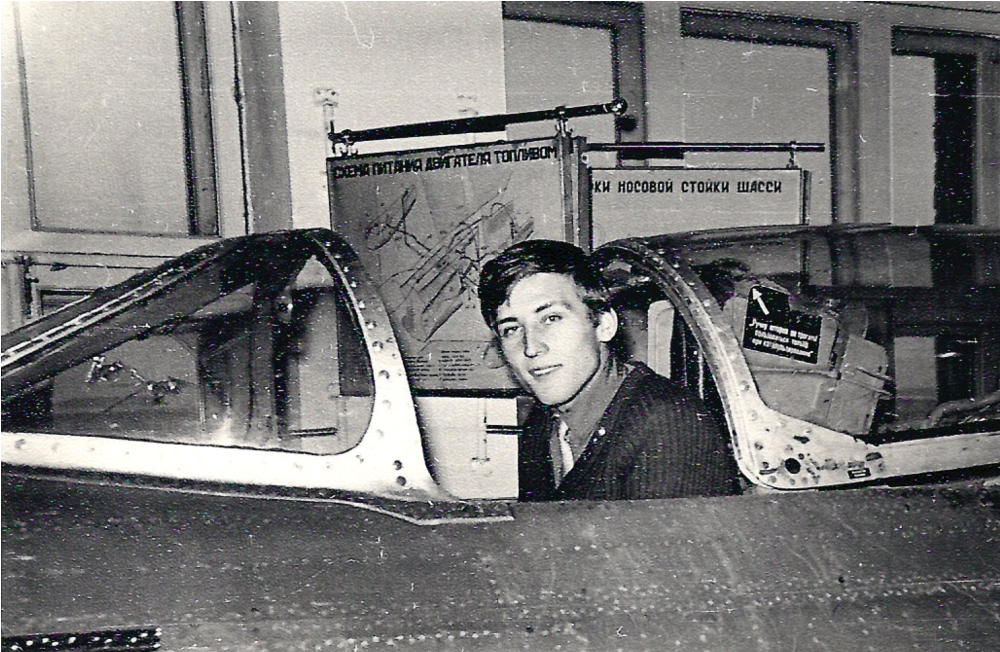

Я был на четвертом курсе, когда создали кафедру прочности летательных аппаратов. Но вскоре Лев Моисеевич тяжело заболел — рак. Тогда ему было всего 55 лет. Мы старались ему помочь, отвезли в Москву, в клинику Блохина, сделали операцию, но он умер. Я стал завкафедрой. Это был 1979 год, я только защитил кандидатскую диссертацию.

И всю жизнь ее возглавляете?

Да, 50 лет — практически всю жизнь завкафедрой.

Ваш факультет летательных аппаратов, казалось бы, — кузница управленческих кадров: Вы были проректором, потом ректором, первый проректор Геннадий Иванович Расторгуев тоже с ФЛА — все очень достойные, сильные руководители, но не думаете ли Вы, что именно такие переходы в административные кадры ослабили мощь факультета?

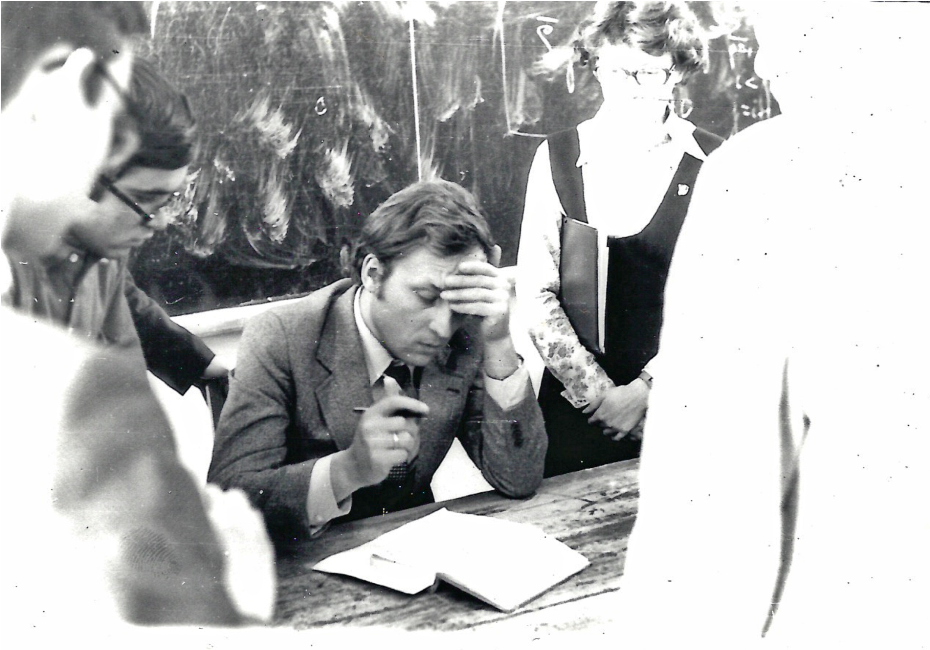

Знаете, ситуация была благоприятная: у нас была кафедра теоретическая, расчетная, мы писали много статей, успешно публиковались. Я же первым на факультете защитил докторскую. Я не экспериментатор, я — расчетчик, но наступили 90-е годы, и это стало невостребованным.

Многие факультеты оказались невостребованными, но нас всегда поддерживал СибНИА. Мы постоянно были на предприятии: в лабораториях, на испытаниях. У каждого директора института был объем внедрения денег для развития науки. Такая ситуация была вплоть до 90-х годов, а потом всем, и нам тоже, стало очень тяжело. Мы занимались программой «Полет!», в ЦАГИ работали, разработкой современных летательных аппаратов занимались. У нас на ФЛА был зал статических испытаний летательных аппаратов, мы много работ там проводили, но сейчас этих испытаний нет в тех объемах, что раньше.

И конкурс на ФЛА был очень высокий, но в 90-е стала популярна экономика, гуманитарные дисциплины, и сегодня очень сложно набирать сильных абитуриентов.

Далее Вас назначают первым проректором и на протяжении 15 лет Вы занимаете это место. Это ведь совершенно другая деятельность, не наука уже, не преподавание — это управление и администрирование.

Я и до этого занимался не только наукой: работал в профсоюзе, занимался жильем, «пробивал» квартиры сотрудникам. А потом ректор Анатолий Сергеевич Востриков предложил мне стать первым проектором. Я ответил, что подумаю. Спустя десять дней он мне позвонил и спросил: «Ну что, ты подумал?» На что я ответил, что знаю двух человек, которые тоже достойны и хотели бы занять эту должность: неизменного проректора при всех ректорах Юрия Андреевича Афанасьева и опытного декана Юрия Михайловича Сидоркина. Попросил сначала им сообщить, что на этой должности ректор видит меня, одобрят — тогда я готов начать работу. И я еще не успел из одного корпуса дойти до другого, как они мне стали звонить и поздравлять. Так и стал первым проректором. На этом месте я понимал, что надо делать.

А что нужно было делать? Это ведь 90-е годы — один из самых сложных периодов.

Я занимался всей экономикой вуза, образованием. Нужно, чтобы авторитет был и команда, а команда была очень сильная, ответственная. Времена были тяжелые и для страны, и для людей, которым не платили зарплату. Но никогда, никогда в университете не было ситуации, чтобы преподаватель остался без аванса или зарплаты, все было вовремя. Мы всегда выходили из положения. Ездили, договаривались. Более 150 миллионов рублей мы провели через систему взаимозачета. Государству задолжали фирмы, и вузам стали помогать за счет этих фирм, деньги они отдавали нам в университет, а мы так выкручивались, чтобы погасить долги за тепло и электроэнергию, крыши починить. Я вспоминаю ситуацию, когда зимой нам сказали, что завтра отключают тепло. А что это значит? Только то, что послезавтра разморозится вся система и университет встанет. Но мы договорились, что отключение отложат, пока мы найдем деньги.

Мне удалось выстроить отношения с деканами, у них были деньги всегда, даже в 90-е годы. Мне часто говорили, что гуманитариев и факультет бизнеса можно «потрясти», но я никогда лишних денег с них не брал: это они заработали. Должность декана была всегда авторитетной позицией, так должно быть и сегодня — на них многое держится.

А потом был очень плавный и логичный переход в должность ректора. Ваша кандидатура была самая очевидная?

Наверное, Вы правы. В министерстве, когда мне предложили подхватить управление Анатолия Сергеевича Вострикова, один замминистра обо мне сказал: по сути он давно уже ректором стал, так что пусть работает и дальше. С Востриковым мы ведь действительно работали вместе как часы, были лучшими друзьями, из одной чашки пили и ели, на охоту ездили, везде были вместе. Случались, конечно, и напряженные периоды, например, когда мы строили общежитие для аспирантов, но, несмотря ни на что, оно появилось, и сегодня там живут молодые ученые.

К тому времени Анатолий Сергеевич уже три срока ректором был, конечно, устал и спокойно принял решение уходить. Он действительно сформировал особую культуру — академическую, важную очень, а сейчас с этим есть проблемы в вузах и у нас тоже.

На конференции по выборам ректора коллектив Вас выбрал практически единогласно?

На тех выборах на должность ректора было три претендента. Я набрал более 90% голосов. Когда второй раз избирался, по-моему, 97% было — для меня это был показатель моей хорошей работы.

Какие достижения за время Вашего ректорства Вы считаете главными?

Наверное, в целом — развитие вуза. Все корпуса отремонтировал, в том числе за счет привлечения контрактных денег китайских студентов То, что сейчас восстанавливают, я имею в виду международные отношения, мы с Евгением Цоем (проректор по международным связям — прим. авт.) прошли давно. Тогда мы наладили отношения с Харбином, у нас учились около пятисот студентов из Китая. А наши студенты по два года учились в Китае, их знание китайского языка позволяло подрабатывать на русско-китайских рынках, и жили они шикарно: и учились, и нашим челнокам помогали — удивительное время! Мы работали со многими странами, но, пожалуй, более перспективно работать с ближним зарубежьем. Кроме проведения ремонтов, мы строили и новое: корпус АВТФ, ИСоР (институт социальной реабилитации — прим. авт.), дворец спорта.

Мы занимались учебным процессом, проводили множество конференций, в том числе всероссийского уровня. Я продолжил традицию взращивания научных кадров, и доктора у нас защищались не по одному каждый год. Нужно отдать должное Вострикову: во многом благодаря его настойчивости я и сам защитил докторскую. Он говорил: «Ты ведь докторами наук командуешь, а сам не доктор, надо защищаться!» — и сам ко мне на совет приезжал, поддержать. 27 лет назад мы создали ассоциацию для эффективного взаимодействия со школами. Принципиально важно, чтобы вуз работал в тесной связке со школой. Мы открывали специализированные классы, тогда их было много, но потом все растеряли, теперь вот вновь восстанавливают.

Сейчас наукой сложно заниматься, в бизнесе платят больше, но ведь раньше было гораздо сложнее и тоже надо было кормить семью. Как замотивировать молодых людей идти в аспирантуру, защищаться?

Да, стало непопулярно идти в аспирантуру, не видят перспектив, но этот вызов нужно принять — создать фонд, чтобы аспирантов поддерживать, им действительно надо семью кормить. Нужна финансовая поддержка, наставничество ученых.

Вы были очень авторитетным ректором. Могли позвонить в министерство, даже напрямую министру. Что изменилось: министры были другие и ректоры или Вы были особенным?

Министры — это ведь бывшие ректоры, министры были доступные. Но люди разные — и ректоры, и министры, многое зависит от настойчивости, убежденности. Я, допустим, мог спокойно и, может быть, даже нахально вступить в контакт. Нужно уметь «пролезть» — и в три слова, в три фразы объяснить, для чего мне нужны деньги. И меня понимали, потому что они вузовские работники. А сегодня многие работники министерства теоретики, не знают внутренних процессов в университетах, и в этом есть проблема. Мы не писали такого количества писем, программ, как сегодня. Я работал при пяти или шести министрах, и, безусловно, все дело в личностях людей, занимающих высокие кресла.

Но вот закончился период Вашего ректорства — и Вас приглашают возглавить Совет ректоров… Расскажите об этом периоде. Какая была миссия Совета?

Ректоров и вузы регионов защищать, были ведь разные странные инициативы: к примеру, что нужно всех укрупнить, объединять вузы, даже разных профилей. Мы говорили: вы что, с ума сошли, вуз космической тематики с лесотехническим объединять, лес в космос решили отправлять?! Кого-то удалось отстоять, но порой не удавалось:

Какие еще задачи Вы ставили?

Мы контролировали цифры приема, организовывали дни открытых дверей, каждый год проводили совещания по развитию вузов Новосибирской области. Мы определяли векторы связей школ и вузов и поддерживали школы. Это была очень большая работа.

И конечно, Вас дома — вне зависимости от занимаемых должностей — никогда не было. Как супруга, семья к этому относились?

Да, именно так: я либо в командировке, либо на работе. Это тяжелая работа, я из-за такого ритма и невнимания к здоровью и инсульт получил. В 2013 году из Китая прилетел, жара была страшная, домой зашел, пару часов поспал и на работу поехал. Почувствовал себя плохо, «крыша» буквально поехала, и инсульт случился. Ректорство — это нагрузка огромная — и моральная, и физическая: перелеты, бесконечные стрессы, споры…

Но супруга, она все понимает, она знала, что работа для меня — это жизнь. Мы вместе построили дом, у меня два сына, внук и три внучки, одна из них окончила факультет энергетики, а младшая поступила на гуманитарный, на психологии учится, двое еще в школе учатся, самой маленькой 5 лет.

Николай Васильевич — дед строгий или им можно «крутить»?

Я их очень люблю, деньги, конечно же, подкидываю. У нас хорошие отношения, они с уважением ко мне относятся, когда мы всей семьей собираемся на праздники или дни рождения, нас 13 человек за столом — большая компания.

Чем Вы увлекаетесь кроме работы?

Я раньше на автомобиле много путешествовал, весь Алтай объехал. У меня много друзей, брал с собой сыновей, и на трех-четырех машинах мы доезжали до Монголии. Люблю читать, а еще раньше я на охоту ездил.

Охотник? А кто же потом туши разделывал? Жена?

Я сам разделывал. У меня неплохо получалось: одним ножом мог любую дичь разделать.

НГТУ НЭТИ сегодня — каким он Вам видится? Как наставник, как опытный человек, в чем Вы видите его успехи и неуспехи?

Важно создать нормальную атмосферу для комфортной работы людей — не гонять всех, пинать, кричать, ругать... Нужно уважать каждого человека. И ректора должны уважать. Важно, чтобы люди сами хотели проявлять инициативу, а ректор должен быть примером для всех. И надо самому вникать в ситуацию, слушать людей. Я, например, давал много прав и ответственности деканам, они всегда были полноценными руководителями — хозяевами своих факультетов, и они меня никогда не подводили. Тогда большую работу с деканами вел Геннадий Иванович Расторгуев, и делал это очень спокойно.

Какие планы строите на перспективу сегодня?

Да какие планы? Работать, быть полезным. Жить!

Фото из архивов УИП и Н. В. Пустового